能を観る

能を観る

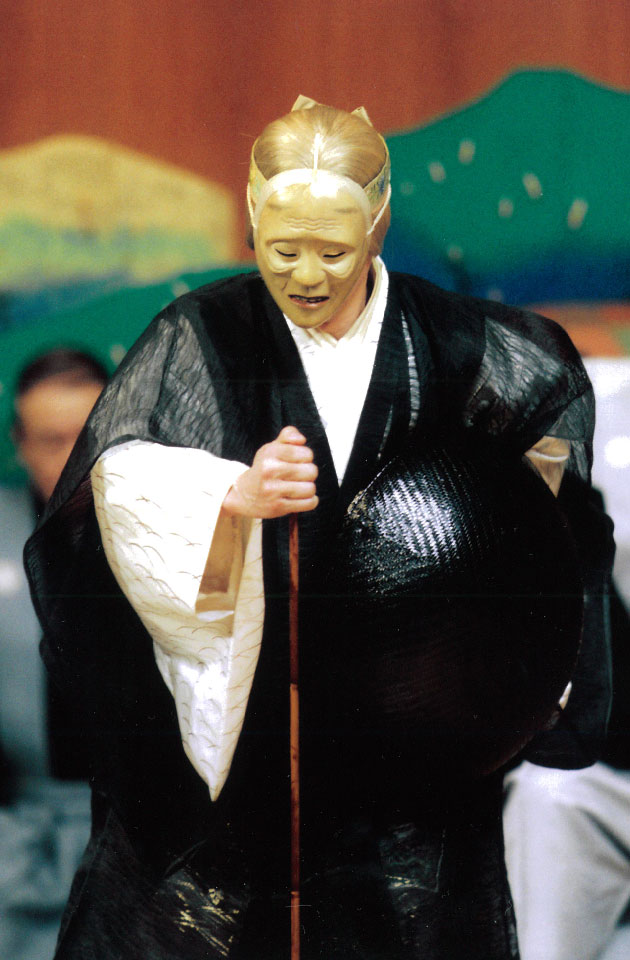

卒都婆小町(そとわこまち)

高野山の僧が、悟りを開く心持ちで都へ向かいます。一方、老い衰えた小野小町は、昔に比べ、今は人の見る目も恥ずかしい百歳の姥になったものだと、都を出ます。

「鳥羽の恋塚 秋の山 月の桂の川瀬舟 漕ぎ行く人は誰やらん」と杖に両手をかける姿には、物寂しい景色が漂います。

そして、歩き疲れた小町が、朽木に腰をかけて休んでいるところへ、僧がやってきます。僧は、小町が腰をかけているのは仏をかたどった卒都婆だと言い、立ち退かせようとします。しかし、小町は、「自分も朽木のような身だが “心の花”はまだあるので、その花が卒都婆の手向けとなるでしょう」と言い、「寝ている卒都婆に自分も休んでいるのだから不都合はない」そして、「この世は元来無一物で、仏も衆生もかわりはない」などと問答の末、教化しようとした僧達を逆に言い負かしてしまうのです。恐れ入った僧達が三度礼拝すると、かつての驕慢さが表れて、「極楽の内ならばこそ悪しからめ そとはなにかは苦しかるべき」(極楽の内ならば卒都婆への無礼はいけないが、“外は”だから、差し支えないでしょう)と、さらに付け加えるのです。

ところで、能「卒都婆小町」は「卒塔婆」と書かずに、「卒都婆」と書きます。「広辞苑」には両用載っていますが、能の場合、都の外、または極楽の外という意味が含まれているのか?という気がします。

さて、僧に名を聞かれた小町は、出羽の郡司 小野良實が娘、小町の成れの果てと答えます。そして、古の美しい姿にひきかえ、今の我が身を恥じる小町は、笠に身を隠すのです。

しかし、本当の小町の正体は、実は定かではありません。しかも、能「卒都婆小町」において、小町登場の冒頭に謡われる「身は浮草を誘ふ水 なきこそ悲しかりけれ」という実際の小町作の歌が、流浪する小町の源流となっているらしいのです。そして、首にかけた袋には栗や豆を、背中の袋には垢や油で汚れた着物を、臂(ヒジ)にかけた袋には慈姑(クワイ)を入れ、破れた蓑(ミノ)を着、笠をかぶり、物乞いをする有様を語るうち狂乱し、深草少将の霊が憑きそうのです。小町の華やかなりし頃、恋のとりこになった少将は、小町に百夜通えと言われます。そこで、白い袴の裾をからげ、立烏帽子を風折りに曲げ、狩衣の袖をかぶって、人目を忍び通いますが、ついに99夜目に死んでしまうのです。美しきゆえに、「待つ女」小町は、男をもてあそぶ、驕慢というイメージがこの辺で出来上がった様です。 能「通小町」は、深草少将自身の霊が追体験するのに対し、「卒都婆小町」は、老女小町にこれをさせるところに面白味があります。しかも「卒都婆小町」の場合には、どこか小町の気品があるように思います。僧との問答中の「“心の花”のまだあれば」。この言葉が全曲を通してあるように感じます。

人間にとって、外見は衰えたりとも、男も女も、ましてや我々能役者にとりましては、“心の花”を忘れてはならないのだと思います。

能楽ゆかりの地

古来、小野と呼ばれていたこの地は、『和名抄』の「小野郷」に相当し、小野氏の栄えたところである。

-

随心院山門

随心院山門

小町の屋敷跡に残る井戸。小町は朝夕この水で粧をこしらえたといわれる。

-

小野小町化粧の井戸

小野小町化粧の井戸

「さも古は優女にて 花のかたち輝き 桂のまゆずみ青うして 白粉の絶やさず」

-

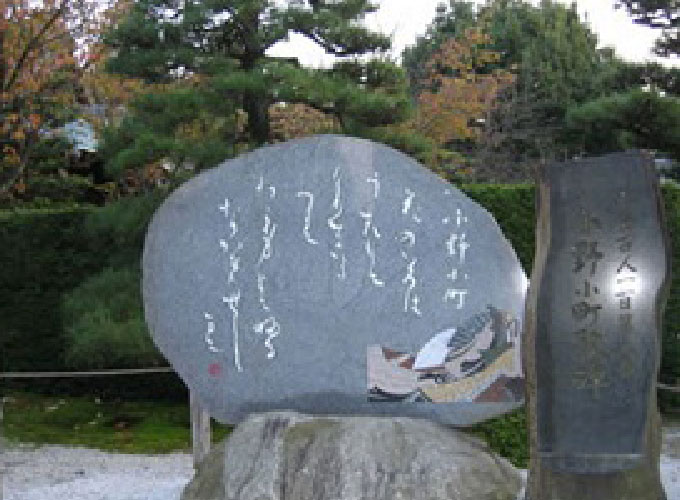

小野小町歌碑

小野小町歌碑

「花の色はうつりにけりないたづらに わが身世にふるながめせしまに」

「歌を詠み 詩を作り」 -

文塚

文塚

境内の本堂裏にあり、深草少将をはじめ、当時の貴公子たちから寄せられた千束の文を埋めたところと伝えられる。

-

大杉苔の庭

大杉苔の庭

洛巽の苔寺と呼ばれるほどに、庭一面に広がる緑の絨毯。