能を観る

能を観る

屋島(やしま)

都の僧が西国行脚の途中讃岐の国屋島に立ち寄り、汐屋に一夜の宿を求めます。主人の老人は粗末な家を卑下し一旦断りますが、都の人と聞いて泊めることにします。そして主の老人に源平合戦の有様を尋ねると、源氏方の三保谷四郎と平家方の悪七兵衛景清とが錣引きをしたことや、源氏方の佐藤継信・平家方の菊王丸が討ち死にし、一旦兵が引き鬨の声が静まった後には波と松風の音ばかりが聞こえるのみで、戦の虚しさを語ります。

あまりに詳しいので名を尋ねると、義経の名をほのめかし、夢を覚まさないでいるようにと告げ消え去ります。もしや義経の幽霊であったかと思っていると、本当の主が帰ってきます。

さらに詳しく聞き、老人に言われた通り眠っていると、僧の夢に甲冑姿の義経の幽霊が現れます。そして自分が取り落とした弓が敵船近く流れるのを、末代の名誉の為に取られまいと危険を冒して取り返した様子を語ります。

その後修羅道での能登守教経との戦いを見せ、春の夜が明けると共に、先程まで敵と見えていたのは群れいるカモメで、鬨の声と聞こえていたのは浦風の音であったかと、義経の亡霊は消えてしまいます。

悲劇のヒーローとして日本人に愛される義経。私も子方の頃より牛若や義経を数多く演じてきましたので、義経が好きでした。いわゆる判官びいきというものです。

力は弱いが俊敏で、情に厚いが世渡り下手なところが、どことなく自分に似ている気もします。

その義経を「屋島」では真のヒーローにすべく演じたいと常々思っています。

能楽ゆかりの地

-

屋島

屋島

形状が屋島の形、或は八の字に似ている為、屋島または八島という。観世流は「屋島」としている。

「これははや屋島の浦に着きて候」 -

屋島より望む

屋島より望む

「平家は海の面一町ばかりに船を浮かべ、源氏はこの汀にうち出で給ふ」

-

屋島寺

屋島寺

唐僧鑑真和上過海大師が開創し、その弟子恵雲律師空鉢と号した人が初代住職になったと伝えられている。

-

屋島寺

屋島寺

-

屋島寺

屋島寺

本尊千手観音は平安時代前期の作で、本堂は鎌倉時代末期の建築で共に重要文化財に指定されている。

-

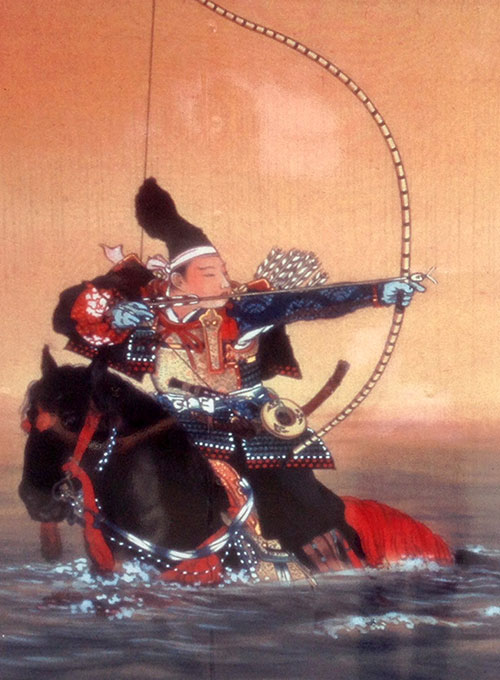

弓流し図屏風

弓流し図屏風

「その時何とかしたりけん。判官弓を取り落とし。波に揺られて流れけり」

「されども熊手を切り払い。終に弓を取り返し。元の渚にうち上れば」 -

源義経

源義経

「大将軍の御出立には 赤地の錦の直垂に 紫裾濃の御着背長」

-

佐藤継信

佐藤継信

「佐藤継信能登殿の矢先にかかって馬より下にどうと落つれば」

-

那須与一

那須与一

-

源平のルート

源平のルート

-

錣引き

錣引き

「平家の方にも悪七兵衛景清と名乗り。三保の谷を目がけ戦いしに」

「着たる兜の錣を掴んで」